Le verdict est tombé : deux condamnations et un acquittement. Mais le mystère du meurtre gratuit de la gardienne de la paix Catherine Choukroun demeure toujours aussi opaque

Le verdict est tombé : deux condamnations et un acquittement. Mais le mystère du meurtre gratuit de la gardienne de la paix Catherine Choukroun demeure toujours aussi opaque

Esther ne saura probablement jamais pourquoi sa maman a été assassinée. Pourquoi en cette nuit du 19 au 20 février Î991, deux petits voyous de la rue Saint-Denis, accompagnés d’une prostituée à moitié camée, ont tiré soudain sur une voiture de police, tuant sur le coup la gardienne de la paix Catherine Choukroun, blessant gravement son collègue Emile Hubbel ? Deux tirs de fusil de chasse au canon scié : une morte, un handicapé à vie, un veuf, une orpheline de quatre mois. Pour¬quoi ? Tout au long du procès des « tueurs du périphérique » qui s’est tenu du 6 au 15 septembre devant la cour d’assises de Paris cette question obsédante est restée sans réponse.

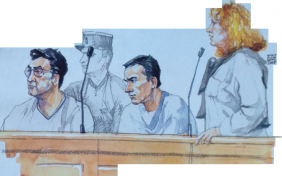

Pas de mobile apparent, pas de preuves matérielles, pas d’arme du crime. Un témoignage oculaire déterminant mais qui émane d’une personne décédée aujourd’hui. Soit près de dix ans après les faits, une kyrielle de personnages hauts en couleur mais guère plus crédibles que les trois accusés : c’est avec ce dossier en de nombreux points discutables, qualifié par un avocat de la défense de poignée de sable qui file entre les doigts, que les jurés ont dû se forger une intime conviction. Ces derniers ont reconnu Aziz Oulamara, 39 ans, et Marc Petaux, 41 ans, coupables de l’assassinat de Catherine Choukroun, 27 ans à l’époque, et de la tentative d’assassinat à l’encontre d’Emile Hubbel, 41 ans. Les deux hommes ont pris vingt ans de prison. Tandis que Nathalie Delhomme,35 ans, considérée comme leur complice par l’accusation, a finalement été acquittée.

Mais pour en arriver à ce verdict relativement sévère (les deux hommes risquaient la perpétuité) et motivé par un fort faisceau de présomptions, il aura fallu huit jours de débats fastidieux ponctues de faux rebondissements, de moments de terrible émotion et parfois de rires difficilement contenus. Car c’est une véritable cour des Miracles qui a défilé dans la salle d’audience. Le joli monde de» putes, des julots, des proxos, des maquerelles de la rue Saint-Denis. Aucunement gêné de prêter serment et de mentir illico. Devant le sourire poli de la présidente Martine Varin, le regard passablement agacé de l’avocat général Philippe Bilger, l’air ébahi des parties civiles et la fascination rodée de dégoût d’un public disparate ou brillaient quelques crinières dorées du 2e arrondissement flanqués de petits truands à la mine faussement patibulaire.

Dans le box des accusés, Aziz Oulamara, alias Jacky, et Marc Petaux, dit « le légionnaire ou Marco » tous deux anciens videurs des bordels de la rue Saint-Denis, ressemblent presque à des enfants de chœur. Le premier a le visage pâle et mou, le deuxième, des traits lisses et coupés au couteau. Dés le début de l’audience, ils clament leur innocence et mettent ainsi en place une ligne de défense qui ne variera pas. À leurs côtes, Nathalie Delhomme, 35 ans, chevelure rousse, yeux rougis par les pleurs, et dont le nom de trottoir fut d’abord Chloè, puis Johanna, fait figure de pauvre chose ravagée par des années de passes et de came. Mais elle ait néanmoins trouver le mots pour jurer qu’elle connaît à peine Jacky, qu’elle n’a jamais fréquenté Marco, et qu’elle n’est donc pour rien dans cette affaire. Il est exactement 1h24 du matin, le 20 février 1901, lorsque le poste central de la brigade du périphérique parisien reçoit par radio un appel provenant d’une des équipés de pose et de surveillance de radars. Au micro un homme pleure et s’exprime d’une voie suraiguë et inintelligible. Le standardiste met quelques minutes a comprendre qu’au événement grave vient de se produire sur la bretelle d’accès de la porte de Clignancourt. Lorsque les secours arrivent sur le ruban de béton désert Il est déjà trop tard. La passagère avant de la voiture de police baigne dans son sang le corps affaissé sur l’épaule du conducteur. Une balle a traversé le cou de Catherine Choukroun de part en part, coupant la carotide et la moelle épinière. Une autre est profondément logée dans l’épaule droite d’Emile Hubbel.

A cet instant commence une enquête qui va durer près de six ans et mobiliser un nombre considérable de policiers. Avant que la brigade criminelle n’arrête enfin les meurtriers présumés de la première femme flic tuée en service.

C’est un chauffeur de taxi qui va permettre de donner dès les premières heures de l’instruction un visage aux assassins. Henri Haïm roule sur le périphérique à hauteur de la porte de Clignancourt lorsqu’il perçoit deux détonations. Quelques secondes plus tard, il voit arriver dans son rétroviseur une petite voiture de couleur sombre dont les feux sont éteints. Celle-ci le dépasse à grande vitesse, se rabat sur la droite et sort rapidement à la porte de Saint-Ouen. A son bord, selon M. Haïm, trois hommes et une jeune femme blonde assise à l’arrière. Le taxi remarque également que le passager avant porte un foulard de type palestinien et semble rire méchamment avec les autres occupants du véhicule.

Un second témoignage, anonyme cette fois, corrobore une partie des déclarations du chauffeur de taxi et indique que la voiture est une 205 GTI de couleur noire, et dont l’immatriculation se termine par « T92 ». Emile Haïm, qui déclare pouvoir reconnaître formellement le porteur du keffieh, décède hélas fin 1992.

Les investigations vont se poursuivre sans qu’un autre élément puisse permettre d’identifier le ou les auteurs des faits. Seule certitude des enquêteurs : il s’agit d’un crime purement gratuit.

Au début du mois de janvier 1997, un informateur dénonce auprès d’un policier de la brigade des stupéfiants de Seine-Saint-Denis deux videurs de la rue Saint-Denis, Patrice et José, ainsi qu’une prostituée prénommée Nathalie. Les vérifications effectuées autour de cette Nathalie révèlent que la jeune femme se nomme Delhomme et qu’elle est impliquée dans le meurtre en 1987 de son ancien souteneur, Abdelouahab Laidoudi, avec un certain Aziz Oulamara. Johanna et Jacky sont arrêtés en juin 1997, puis vient le tour de Marc Petaux – accusé par Johanna – au mois de septembre suivant. Entre¬temps, les premiers suspects Patrice et José, soit José Da Silva, avant-dernier souteneur de Johanna mis en examen avec elle dans l’affaire Laidoudi, sont innocentés.

Comment établir la vérité, déterminer les responsabilités de chacun des membres de ce trio infernal, démêler le magma de leurs mensonges, des aveux et des accusations sans cesse contredits, sinon en se fiant à la rumeur qui dès le lendemain de la folle équipée a commencé à enfler d’un porche à un autre de la rue Saint-Denis. Jacky, le naïf, le gentil, le videur préféré des filles mais aussi l’âme damnée de Marco, l’ex-caporal alcoolique et brutal, ne tient pas sa langue. Jacky « flambe », comme on dit là-bas. H se vante auprès de plu¬sieurs personnes de son entourage : « Marco m’a mis dans la merde » ; « On a flâné une flic » ; « Main¬tenant on n’a plus peur de personne, pas même des condés. » Tandis que Marco, simple videur remplaçant, voit sa réputation de nouveau caïd s’affirmer au fil des ans.

Tout le monde sait en effet dans la rue que le «on» employé par Jacky désigne Marc Petaux. Marco et Jacky sont inséparables. Surtout quand il s’agit de boire plus que de raison et de terroriser passants et clients. Pour plaire à Marco et pour se mettre en valeur auprès de cet homme froid, intelligent, craint des prostituées qu’il n’hésite pas à frapper, Jacky est prêt à faire n’importe quoi. Tout le monde sait aussi qu’il arrive fréquemment aux deux hommes de partir tard dans la nuit avec Johanna vers la porte de Clignancourt pour un « plan came ». Bref, pour l’ensemble des protagonistes de ce centre parisien du tapin, il ne fait aucun doute que les trois amis sont dans le coup du périphérique. Ce secret de Polichinelle gardé durant six ans par plusieurs dizaines d’habitués de la rue Saint-Denis ne serait peut-être jamais parvenu aux oreilles des policiers si une propriétaire de studios d’abattage n’avait décidé un jour de rompre la loi du silence et de balancer le tuyau.

Comme va l’expliquer à la barre Mme Simone, septuagénaire aux liftings avantageants et à la poitrine généreuse, ce tuyau qu’elle avait donné une première fois dès 1992 à un flic de la Mondaine n’est remonté qu’après qu’elle en eut «fait cadeau », le 31 décembre 1996, au fonctionnaire d.es stups de la Seine-Saint-Denis. « Parce que, dit-elle, je voulais que cette femme \puisse enfin reposer en paix. » Pour cause de guerre des po¬lices, l’enquête s’est donc enlisée, pendant que les preuves établissant la culpabilité des accusés, elles, s’envolaient. C’est donc sur la foi de témoins désignés comme « tous plus douteux les uns que les autres » par la défense, et dont certains vont pourtant permettre de dessiner une grande partie de la vérité, qu’une nasse va petit à petit se refermer sur les deux principaux prévenus : Aziz Oulamara désigné par l’accusation comme le tireur, et Marc Petaux, le conducteur, comme son complice.

Le coup de théâtre orchestré par les avocats de Johanna deux jours avant le réquisitoire et les plaidoiries ne changera pas le cours inexorable qu’ont pris les débats. Après avoir affirmé qu’elle était « allongée sur la banquette arrière, totalement défoncée » et qu’elle ne se souvenait plus de ce qui s’était passé, l’ex-prostituée devenue mère d’un petit garçon de 4 ans a demandé à prendre la parole. Devant un auditoire pétrifié par cet imprévisible rebondissement, elle a réitéré en sanglotant ses accusations contre Jacky et entièrement disculpé Marco. Pourquoi ? Mystère. «Je suis persuadé qu’on a une histoire apparente et une histoire qui se trame dans les coulisses de cette cour, a dit l’avocat général. Une histoire qui se passe ailleurs, qui lie les trois prévenus de manière telle que la justice ne peut pour l’instant la démêler. » D’une voix presque inaudible, Johanna a refusé de dire quels en étaient les instigateurs. Puis elle a prononcé cette phrase énigmatique : «Je sais que je dois m’attendre à avoir la vie dure maintenant. »

Aujourd’hui, Nathalie Delhomme est libre. Les avocats de Marc Petaux et d’Aziz Oulamara ont déclaré qu’ils allaient se pourvoir en cassation. Lundi dernier, rue Saint-Denis, quelques prostituées matinales interrogées sur le verdict affirmaient tout à trac n’avoir jamais été au courant de la tenue de ce procès. L’une d’elles, pas toute jeune, en caleçon de cuir et décolleté profond, est soudain sortie de sa réserve et s’est mise à hurler : «J’en n’ai rien à foutre de tout ça. Cela ne me regarde pas. Ce ne sont pas mes affaires ! » Preuve que dans cet immense bordel au cœur de Paris mieux vaut être sourd.

LE TÉMOIGNAGE DU MARI DE LA VICTIME : Dix ans pour une réponse

« Depuis l’assassinat de mon épouse, j’élève notre petite fille qui va avoir 10 ans. Nous menons une vie tranquille, la plus sereine possible, dans ma région d’origine où je me suis retiré après ce terrible événement. Parce qu’il fallait aller jusqu’au bout de la vérité, parce que je me dois d’expliquer un jour à ma fille pourquoi elle a été privée de maman, je suis venu assister à ce procès. Lorsque j’ai vu arriver en face de moi ces trois personnes qui ont totalement détruit ma vie, j’ai eu envie de hurler et de leur sauter dessus. Mais quand on croit comme moi en la justice, il est impossible de manifester sa haine dans un tel lieu. Durant tous les débats, je me suis senti comme paralysé. Figé par une colère intérieure qui montait de jour en jour et que je ne pouvais exprimer.

Cela fait dix ans que je m’interdis d’exploser, que j’attends ce moment où l’on doit m’expliquer pourquoi mon épouse a perdue la vie. Et pour toute réponse, j’ai vu défiler un monde surréaliste, dominé par l’argent sale, la violence, les mensonges. Je n’aurai pas obtenu ce que je cherchais désespérément en venant ici.

Mais depuis la lecture de la sentence, j’ai au moins le sentiment que justice a été rendue. »