![]() Isabelle Monnin, 31/10/2002

Isabelle Monnin, 31/10/2002

En ajoutant l’expulsion à la prison, on contraint les délinquants étrangers à la clandestinité et on fait souffrir tous ceux qui leur sont chers.

Lætitia a beau tourner les choses dans sa tête, ça ne colle pas. Cette vie, cette destinée n’est pas pour elle, elle en est sûre. « Ça ne lui correspond pas. « Ça », c’est avoir 23 ans et croire que plus rien n’est possible. « Ça », c’est en vouloir au monde entier de ce que l’on est et, surtout, de ce que l’on n’est pas. « Ça », c’est être une fille de double-peine. Fille de banni.

La moitié des gens frappés par la double peine ont des enfants. Étrangers, oui ; condamnés, oui ; mais surtout parents (et pères, dans 98% des cas). Alors que la Convention européenne des Droits de l’Homme impose le respect de la vie familiale, alors que l’article 25 de l’ordonnance de 1945 sur le droit des étrangers protège de l’expulsion les parents d’enfants français, les tribunaux et le ministère de l’Intérieur prennent chaque année des mesures d’éloignement du territoire par milliers. Car la loi, dans son article 26, l’autorise en cas de « trouble à l’ordre public », sans qu’elle définisse celui-ci. C’est cela, la double peine : quand un délinquant est étranger, le juge ou le préfet peu¬vent assortir la peine de prison d’une interdiction du territoire et d’une expulsion. Même si, comme le père de Laetitia, on est né en France, dans une famille installée ici depuis 1945, et qu’on ne connaît rien de « son » pays. Le coût à payer pour un délit n’est pas le même selon que l’on est français ou étranger. Près de 20 000 personnes ont ainsi été expulsées de¬puis quinze ans. Certaines sont restées dans ce pays d’exil, souvent inconnu ; la plupart reviennent clandestinement en France et deviennent des sans-papiers dans leur pays. En ajoutant les proches de ces condamnés, on estime que 200 000 personnes subissent plus ou moins directement les conséquences de cette mesure. Après l’incarcération, l’éloignement d’un être aimé. Fratries, familles et couples en sortent souvent explosés. Des « dommages collatéraux » qui poussent certains politiques et associatifs à demander la suppression de « cette peine de vie », comme l’appelle l’avocat Stéphane Maugendre.

Elle est en colère, terriblement, Laetitia. De cette histoire qu’on lui a collée sur le dos parce que son père, né en France mais de nationalité algérienne, a glissé dans la délinquance. Son premier parloir de prison, elle l’a connu à 8 mois. Pendant dix ans, elle y est allée toutes les semaines voir son père Mohamed. » J’étais habituée, je retrouvais des copines et les surveillants nous connaissaient. » Ce n’est pas que ça lui plaisait, mais c’était comme ça. Et puis son père est sorti. Et puis il a replongé, « parce que la réinsertion, c’est de la merde ». Elle avait 11 ans. Elle se souvient très bien de l’arrestation. Sous ses yeux, « le père frappé, la grand-mère insultée, la famille humiliée ». Il reprend deux ans. Et ce qui était normal pour Laetitia devient inacceptable. Elle est en sixième. Plutôt bonne élève jusque-là, elle lâche. « Ils ont voulu me faire redoubler, je n’ai plus rien fait, je ne supportais pas qu’on me donne des ordres. C’est le début de l’errance scolaire, le début des conflits avec sa mère, dépassée. En fait, le début du n’importe quoi.

L’été de ses 14 ans, elle part en vacances en Tunisie. Un coup de téléphone de Martine, sa mère. « Ton père a été expulsé en Algérie. «Ça m’a fait mal, dit Laetitia, je n’ai pas compris. Mais en même temps, ils m’avaient fait prendre l’habitude de vivre sans lui. La différence, c’est qu’on ne savait pas pour combien de temps il était parti. » Le premier exil de Mohamed dure deux mois. Le retour, forcément clandestin, signe le départ d’une nouvelle vie pour la famille. Dans l’ombre. Pendant cinq ans, Mohamed, si costaud, si fier, ne quitte guère l’appartement. Il a trop peur d’être expulsé au premier contrôle de police. C’est Laetitia qui avec sa mère gère. Tous les midi, alors qu’elle aurait aimé déjeuner à la cantine avec ses copains, elle doit rentrer à la maison, apporter une baguette pour son père, partager son repas. » Ça me saoulait, mais en même temps j’étais tellement frère de lui, tellement bien avec lui. Je l’aime plus que tout. » A Martine la crise d’ado, à Mohamed les câlins de la petite fille qu’il n’a pas connue quand il était en prison : la famille tente de se reconstruire sur les ruines, dormant chez les uns, chez les autres, vivotant, survivant. En 1998, Mohamed va acheter des cigarettes. Comme dans les mauvais films, il se fait arrêter au bureau de tabac et conduire à Marseille. Bateau, Algérie, rebelote. Martine part le chercher. La galère reprend. Il travaille au noir. Sa mère est déprimée. L’angoisse est là, tout le temps. Laetitia baisse les bras. « Je voulais être avocate, mais je suis tombée dans l’engrenage. Je n ’ai rien demandé à personne, pourquoi me fait-on subir ça ? » Alors elle cherche du boulot, mais ne reste jamais.

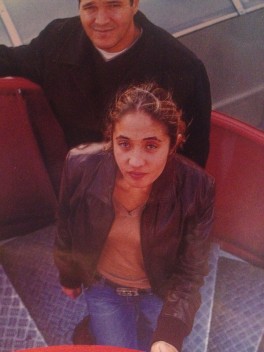

« Je ne supporte pas qu’on me commande. Je ne suis pas une rebelle à la base, mais on m’a poussée à devenir comme ça. » Mine boudeuse, la jolie Laetitia fait penser à Adjani jeune. A ces filles qui claquent la porte pour aller pleurer sans que personne le sache. Depuis quelque temps déjà, elle multiplie les crises d’angoisse et de spasmophilie, assure que « dès lundi » elle prend sa vie en main, mais va se consoler dans les bras des voyous du quartier qu’elle visite à leur tour en prison, leur faisant la morale : « La prison, j’ai donné. Ce n’est pas une tradition familiale ! » Elle aussi a déjà été condamnée. Une grosse amende pour outrage à policiers : « Dès que je vois un habit bleu, ça part en sucette. » Difficile d’entendre la parole des juges quand on se sent victime d’une injustice. Difficile de se mesurer à l’autorité du père quand celui-ci est proscrit.

Hosni a la quinzaine très sage. Fils d’un double-peine originaire de Tunisie, que sait-il de ce pays sinon qu’on y passe d’agréables vacances ? Rien. Samir, son père, ne lui a rien dit de la période coloniale, rien des conditions dans lesquelles il est arrivé. « C’est l’histoire de mes parents, pas tellement la mienne », dit-il en fronçant les sourcils. D ne parle pas beaucoup, d’ailleurs il ne parle « jamais à personne » de la double peine de son père. Colère rentrée ? Honte ? Ras le bol de ces trucs d’adultes ?

Hosni ne laisse rien paraître. Comme s’il se te-nait à carreau. Comme s’il avait compris qu’à lui, pourtant français, on demandera toujours plus. Je dois être irréprochable, souffle-t-il. Pour l’honneur de mon père. » Alors il travaille bien à l’école, ne rate jamais les félicitations, se tient bien, et ne manque jamais d’accompagner son père quand celui-ci a une course à faire : « Quand on est avec des gosses, on se fait moins contrôler par la police », explique son père Samir, tout en préparant la pizza que les policiers du quartier viennent chercher tous les soirs dans son restaurant…

Le traumatisme de l’incarcération d’un parent n’est pas facile à assumer pour ses enfants. Mais un père banni, un père menacé d’être envoyé « là-bas », dans un autre pays que le sien, c’est incompréhensible. Parce qu’on avait fini par oublier qu’il n’était pas français, ce père grandi auprès de frères et sœurs parfois français, éduqué à l’école de la République, enfant de France. Parce qu’on n’aurait pas pu imaginer qu’un jour ce serait la nationalité officielle qui ferait foi. On n’aurait pas pu croire que fauter n’était permis qu’aux français de papiers ».

C’est ce qui a été le plus difficile à accepter pour Moussah, ce Lyonnais de 50 ans qui n’était jamais allé en Algérie bien qu’il en ait la nationalité : qu’on le désigne comme étranger aux yeux de ses enfants. « Mon grand-père a été résistant, j’ai toujours élevé mes enfants dans les valeurs de la République. Pour eux, l’Algérie représentait les Maghrébins, avec ce qu’on en dit ici. Ça m’a fait mal d’être montré comme différent.

Ils avaient presque oublié qu’ils étaient étrangers, ancrés comme ils l’étaient dans la société française et ses fractures. Or c’est bien cette question de nationalité, la plupart du temps due au hasard ou au choix des parents, qui est au cœur même de la double peine. Et de celle, solitaire, de Benoît. Il a 28 ans aujourd’hui. C’est un graffeur reconnu qui préfère qu’on masque son vrai prénom. Long-temps il a vécu sans père, sans une histoire à coller sur ses origines. Sa mère restait muette. Jusqu’au jour où à 20 ans Benoît l’a mise au pied du mur : « Tu me dis tout ou nous ne nous revoyons jamais. » Elle a alors commencé à raconter. Assez rapidement elle a parlé de la prison. Mais restait une chose plus difficile à dire, pour elle. Au bout de trois heures, elle a lâché le morceau. « Voilà : un Algérien, qui a été incarcéré quand tu avais un an, puis expulsé en Algérie, puis qui est revenu, mais je n’ai jamais voulu qu’il te revoie. » Elle avait peur du racisme, ne voulait pas qu’il soit dit que son Benoît était le fils d’un Arabe. Lui a immédiatement traversé la France pour retrouver ce père inconnu.

Ila rencontré un homme abîmé, RMIste, solitaire, qui traîne sa vie. Un genre d’autiste. Qui répète que la vie est mal faite, qui n’assume pas ce qui est arrivé. Cassé, le père. Mais surtout Benoît a trouvé une famille, avec sa culture, sa chaleur, ses histoires et ses blessures. Des gens qui vivent en cité. Tout ce que sa mère avait voulu lui éviter lui revient en pleine figure : un cousin mort en prison, un autre d’overdose, la galère et les embrouilles pour tous. De ça, il nourrit son art. Régulièrement il va là-bas goûter à cette drôle de vie de famille, tenter de comprendre comment elle fonctionne et essayer en « militant familial » de désamorcer les microbombes qui couvent dans le quartier : « C’est ailleurs, ce n’est pas chez moi, et en même temps ce sont les miens. J’ai les éléments de l’histoire. C’est comme si ma tête se refermait enfin. »

Tellement d’espoir…

Un peu d’optimisme, beaucoup de vigilance. C’est le message qu’ont voulu lancer samedi les participants à un meeting réunissant 3 500 personnes au Zénith de Paris en clôture de la campagne « Une peine, point barre » lancée il y a un an. La veille, Nicolas Sarkozy avait en effet ouvert des perspectives quant à la suppression de cette mesure en déclarant à France- Inter, à propos du cas de Chérif Bouchelaleg, père de six enfants nés en France : « Il est difficile, y compris pour des gens qui ont un passé judiciaire chargé, d’aller les mettre dehors alors qu’ils ont six enfants, qu’ils ont quitté l’Algérie en l’espèce à l’âge de 3 ans et qu’ils ont créé des liens dans notre pays.Le débat sur la double peine est ouvert ». De quoi satisfaire Etienne Pinte, maire UMP de Versailles, un des artisans (avec François Bayrou, de l’UDF, et Jack Lang pour le PS) de cette ouverture : « Ma ligne de conduite est claine : on ne sépare pas les parents de leurs enfants. Que quelqu’un qui commet un délit soit puni est normal. Mais une fois sa peine purgée, on ne va pas lui infliger une peine supplémentaire au prétexte qu ’il est étranger. Est-ce qu’on enverrait un Français à Cayenne. C’est une forme moderne du bagne, c’est impensable. » Un impensable qui, en attendant une éventuelle modification législative, est prononcé tous les jours dans les tribunaux et dans les préfectures de France.